Dossier de presse | no. 972-05

9-9 bis

Conversion du site de la mine

en équipement culturel

Hérault Arnod architectures

La mine de charbon d’Oignies a fermé en 1990, laissant toute une population au chômage et une région en désarroi économique. Restent les bâtiments, superbes monuments industriels réalisés au début du 20e siècle. Le projet de reconquête du 9-9 bis est amorcé en 2005 par le concours lancé par la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin (14 communes, 125 000 habitants). Le projet d’Hérault Arnod, lauréat du concours, proposait une programmation autour de la musique et du son. Ce thème a été choisi en mémoire du bruit intense produit par ce lieu industriel lorsqu’il était en activité et qui est depuis retombé dans le silence de l’abandon. La reconversion de l’ensemble des bâtiments de la salle des pendus est la dernière étape de la transformation du site.

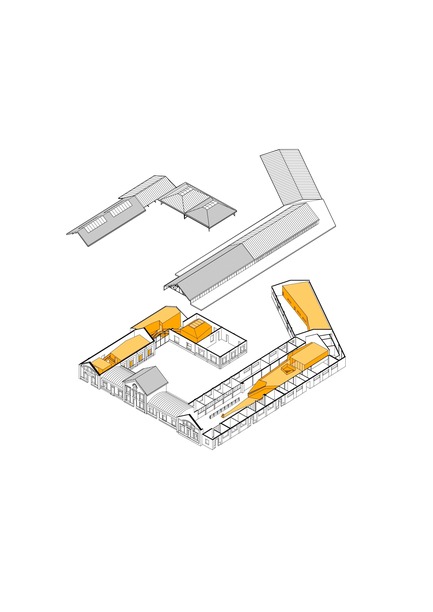

Le projet, inscrit dans une démarche de valorisation touristique et culturelle, comprend un schéma directeur général, la redéfinition du paysage et des accès, les reconversions du bâtiment classé des machines* et l’ensemble de la salle des pendus, ainsi que l’édification de nouveaux bâtiments : un immeuble de bureaux en extension d’un atelier existant, et le Métaphone®, architecture expérimentale à la fois salle de concert et instrument de musique urbain (livré en 2013). Les différents éléments du projet ont été construits successivement pendant 10 ans, l’ensemble du bâtiment de la salle des « pendus » étant le dernier livré.

La renaissance de ce site emblématique repose sur la création artistique et le développement économique. Elle s’opère par la combinaison d’architectures contemporaines associées à la revalorisation des bâtiments existants dont l’intégrité est préservée.

Ensemble de la salle des pendus : changement d’usage et dialogue avec l’histoire

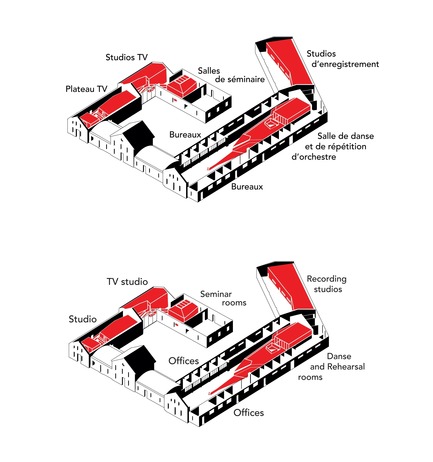

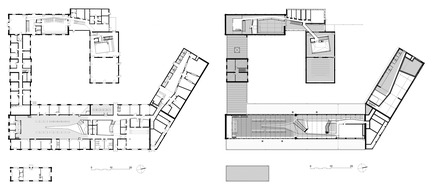

L’ensemble des bâtiments rénovés dernièrement était constitué d’un complexe de vestiaires, de douches et de salles techniques accolées à une immense halle. Dans cette dernière étaient installés les « pendus », un système de crochets et de poulies qui permettait de suspendre au plafond les vêtements poussiéreux et humides des mineurs de retour du fond, tout en optimisant leur entreposage (jusqu’à 2200 mineurs par jour dans les années 50). La salle des pendus est une nef de 70 mètres de long, dont la première partie a été construite en 1931 et la seconde en 1965. La nef est bordée de part et d’autre de salles de douches collectives, aujourd’hui transformées en bureaux. L’une d’elles a été conservée dans son état d’origine à titre de témoignage.

Les différents corps de bâtiments, construits entre 1928 et 1970, sont de factures diverses, unifiés par les façades en briques percées de grandes fenêtres. Les charpentes métalliques sont assemblées par boulonnage pour les plus anciennes. Les toitures sont soit en tuiles mécaniques, soit en fibre-ciment, parfois surmontées de verrières.

Cet ensemble abrite aujourd’hui les bureaux de l’administration du site, des salles de musique, de danse, de répétition d’orchestre et de séminaires, des studios d’enregistrement et un plateau télé.

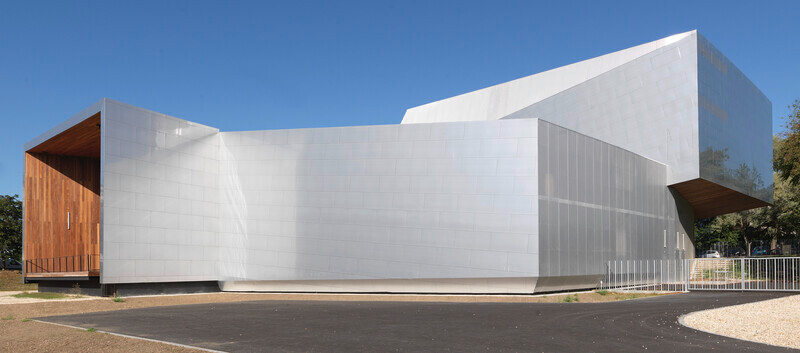

Volumes furtifs

L’installation des fonctions contemporaines impliquait une nouvelle partition de l’espace, la création d’une série de petits locaux isolés acoustiquement. Pour préserver l’intégrité du bâti historique, les grands espaces sont « meublés » plutôt que cloisonnés, selon un principe de « boîtes dans la boîte ». Ce dispositif permet de conserver la perception des volumes existants, laissant filer les perspectives des murs et des toitures. Ces ouvrages intégrés sont habillés de plaques d’aluminium poli qui reflètent les structures enveloppantes. Ainsi, les nouveaux volumes semblent absorber les matières de l’enveloppe d’origine. Les plans d’aluminium donnent un effet furtif à ces objets posés dans l’espace, les allègent et réduisent leur effet de masse.

Le dialogue offert par le reflet des textures du temps passé sur ces surfaces contemporaines synthétise les mutations des grands paradigmes sociaux à l’œuvre depuis le siècle dernier.

Parti de restauration

L’intervention sur les ouvrages anciens a été pensée dans le respect de l’existant afin de préserver l’atmosphère du lieu. Les aménagements intérieurs sont conçus selon un principe de réversibilité, envisageant de potentielles mutations futures.

Les éléments d’architecture comme les structures métalliques, les ponts roulants, les pendus et le gril technique de la nef, les murs de briques, etc., sont conservés et mis en valeur. Certains carrelages d’origine en murs et au sol (carreaux de ciment) sont restaurés. La couleur vert d’eau des murs de la nef, couramment utilisée pendant la première moitié du XXe siècle dans les édifices liés à l’industrie et à la santé, a été restaurée.

L’isolation thermique des bâtiments s’imposait pour rendre les locaux habitables et en contrôler les consommations énergétiques. La modélisation thermodynamique a permis d’améliorer les performances de l’enveloppe en trouvant un équilibre entre les surfaces laissées intactes et des parties surisolées. Côté extérieur les façades, restaurées en 2005, ne sont pas modifiées. Dans la plupart des cas, le côté intérieur des façades n’est pas doublé pour privilégier la conservation des textures d’origine. L’isolation porte donc sur les toitures, entièrement refaites et isolées au-dessus des charpentes pour les laisser apparentes, sur les verrières qui sont reconstruites en double vitrage et sur les fenêtres, doublées d’un châssis intérieur invisible de l’extérieur pour préserver la finesse des structures. La sous-face des toitures est habillée de planches de bois (ajourées, avec matelas acoustique à l’arrière), à l’image des gares du 19e, début 20e, qui allient structures métalliques boulonnées et plafonds de bois.

* Depuis juin 2012, les sites miniers du Nord–Pas-de-Calais (Hauts-de-France), dont les fosses 9-9 bis constituent un élément majeur, sont inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que « Paysage culturel évolutif vivant ».

Fiche technique

Maîtrise d’ouvrage

Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin, CAHC

Surface

3578 m2 SHON

Coût des travaux

9 M€ HT

Lieu

Site minier 9-9 bis, Oignies (Pas-de-Calais)

Maîtrise d’œuvre

Hérault Arnod architectes, mandataire

Matthieu Ballarin et Laetitia Capuano, chefs de projet

Cotraitants

Café Programmation, programmiste

Michel Forgue, ingénieur économiste

Cap Paysages, paysagiste

Sous-traitants

Batiserf, structure

Nicolas Ingénieries, fluides

Maurice Auffret, acoustique

Gérard Plénacoste, graphiste

Calendrier

Lauréat étude de définition en décembre 2005

APS général, juin 2007

Inauguré en octobre 2016

Programme

Plateau et studios de montage TV,

salles de séminaires, salles de cours

et de répétition de musique et de danse, studios d’enregistrement, administration générale du site, aménagements extérieurs

Images

Laptop-rendering

Hérault Arnod architectes

Maquettes

Atelier Fau

Hérault Arnod architectes

Photos

André Morin

Hérault Arnod architecture

L’atelier se compose de quinze architectes aux profils et nationalités diverses qui partagent une vision exigeante et prospective de l’architecture.

L’atelier développe des programmes publics et privés à toutes les échelles, du petit objet architectural à des projets de dimension territoriale. L’architecture de lieux publics, souvent liés à des questions de fortes fréquentations et de flux, est devenue une compétence spécifique, que ce soit pour des salles de concerts et de congrès, des théâtres, de grands équipements sportifs et culturels. Ils développent également des projets de lieux de travail et d’habitation, des programmes mixtes et commerciaux.

À chaque commande, la volonté d’échapper aux solutions convenues ou à la transposition de recettes nourrit une démarche ouverte qui vise à proposer des solutions spécifiques et inédites : l’architecture tire sa substance de la spécificité du programme et du milieu dans lequel elle s’inscrit. Cette approche systémique cherche à révéler les forces, les énergies en présence afin de trouver la réponse juste pour chaque situation. En opérant à partir du milieu — urbain, péri-urbain, rural, naturel — les architectures produites sont à chaque fois uniques, la récurrence est dans le processus plutôt que dans le résultat formel.

La recherche et l’innovation, sur des aspects techniques ou sur les nouvelles modes d’habiter, occupent une part importante de l’activité de l’atelier. Il s’agit, entre autres, d’inventer des figures d’architecture pour répondre aux problématiques sociales et urbaines contemporaines, parmi lesquelles la densification, les programmes mixtes et complexes, l’organisation des coexistences, l’amélioration des conditions de vie au quotidien, et notre relation à la nature et aux éléments. L’atelier a conçu et réalisé, dans une démarche de R&D en collaboration avec ses partenaires, le Métaphone®, salle de concert et instrument de musique urbain. Ce bâtiment, dont les façades sont équipées de dispositifs musicaux qui en font un instrument de musique digitale à grande échelle, est une première.

Sur le plan technique, l’atelier regroupe des architectes qui travaillent dans l’objectif d’une maîtrise optimale de la construction. Tous les détails sont dessinés et développés pendant les phases d’études, puis contrôlés sur le chantier pour une bonne qualité définition, afin que le bâtiment réalisé soit fidèle au projet imaginé. Le travail avec les bureaux d’études partenaires va dans le sens de l’optimisation pour plus de sobriété énergétique, et commence à intégrer une démarche Bas carbone.

Yves Arnod et Isabel Hérault mènent en parallèle des activités d’enseignement. Yves Arnod a enseigné 10 ans à l’École d’architecture de Grenoble, Isabel Hérault à l’École spéciale d’architecture de Paris. Ils sont régulièrement invités à des workshops et conférences à l’étranger. L’atelier vient de créer, à l’occasion de son emménagement dans ses locaux de Pantin, les HA Wokshops qui ont pour vocation d’accueillir des étudiants internationaux en architecture. Le premier HA Workshop a eu lieu en novembre 2017 avec un studio de la faculté d’architecture de Ljubljana.

Pour plus d’informations

- www.herault-arnod.fr

- www.herault-arnod.fr/9-9bis-requalifi...

- www.herault-arnod.fr/9-9bis-Le-Metaph...

- www.herault-arnod.fr/9-9bis-batiment-...

Contact média

- Hérault Arnod architectes

- Thomas Kieffer, communication

- ha-communication@herault-arnod.fr

- +33 (0)148078140

Pièces jointes

Termes et conditions

Pour diffusion immédiate

La mention des crédits photo est obligatoire. Merci d’inclure la source v2com lorsque possible et il est toujours apprécié de recevoir les versions PDF de vos articles.

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 8.86 @ 300dpi ~ 27 Mo

Image haute résolution : 11.81 x 12.6 @ 300dpi ~ 1,3 Mo

Image haute résolution : 8.27 x 11.69 @ 300dpi ~ 900 ko

Image haute résolution : 12.39 x 5.44 @ 300dpi ~ 1,1 Mo